Fernand de Magellan, (Fernão de Magalhães en portugais, Fernando de Magallanes en espagnol), né dans le Nord du Portugal aux environs de 1480 et mort sur l'île de Mactan aux Philippines le 27 avril 1521, est un navigateur et explorateur portugais de l'époque des Grandes découvertes. Il est connu pour être à l'origine de la première circumnavigation de l'histoire – achevée en septembre 1522 sous les ordres de Juan Sebastián Elcano après trois ans de voyage – en ayant navigué vers l'ouest pour rejoindre les Moluques, découvrant sur son chemin le détroit qui porte son nom.

Au XVe siècle, contrairement aux idées reçues, la rotondité de la Terre était une idée acquise depuis l'Antiquité. Au IIIe siècle av. J.-C., Eratosthène en avait mesuré la circonférence avec un degré d'exactitude remarquable. Même si les écrits des Grecs, notamment ceux d’Aristote, perdirent leur autorité, cette idée perdura pendant tout le Moyen Âge. Le Traité de la Sphère de Joannes de Sacrobosco, écrit à Paris en 1224, fut largement divulgué dans tous les cercles savants sans que l'Église n'y trouvât à redire. Le premier globe connu, c'est-à-dire le plus ancien conservé, est celui réalisé à Nuremberg par Martin Behaim en 1492.

À cette époque également, l'Europe avait développé un goût pour les épices exotiques, ce qui a favorisé, outre l'intérêt de géographes, celui d'explorateurs et de commerçants. Magellan était convaincu que les Moluques se trouvaient dans la moitié du globe qui revenait à la couronne d'Espagne depuis le Traité de Tordesillas qui partageait le monde entre Castillans et Portugais depuis 1494. Il pensait qu'il pourrait rejoindre par l'ouest les îles aux épices qu'il avait déjà approchées lors de son séjour à Malacca en 1511-1512. Avant même qu'il n'entreprît son voyage aux îles Moluques d'où provenait en exclusivité le girofle, Magellan avait reçu des lettres d’un de ses amis personnels, le Portugais Francisco Serrão, qui s’y trouvait depuis 1512. C'est ce projet de rejoindre par l'ouest les îles des épices, soutenu finalement par la Couronne espagnole, qui conduisit la flotte qu'il commandait à effectuer le tour du monde, ce qui n'était en rien le projet initial. L'événement eut un retentissement considérable en Europe. Après un peu plus d'un quart de siècle, le projet de Christophe Colomb était enfin réalisé et comme le souligne Pierre Chaunu « jamais le monde n'a été aussi grand qu'au lendemain du périple de Magellan »[

Si le voyage donne lieu à différents récits, commentaires et témoignages au XVIe siècle, les premiers travaux importants concernant la personne de Magellan ne datent que du XIXe siècle avec la publication en 1864 au Chili d'une biographie du navigateur par Barros Arana. Ses travaux mènent des auteurs européens à écrire eux aussi sur le sujet à la fin du XIXe siècle jusqu'aux synthèses très importantes de José Toribio Medina en 1920 et celle du vicomte de Lagoa en 1938. Tous les documents d'archives disponibles sont alors connus et publiés.

Les origines et les détails de nombreuses années de la vie de Magellan avant son départ sont très incertains. En revanche, l'ensemble du voyage est très bien connu grâce à plusieurs documents d'époque dont en premier lieu la relation complète d'Antonio Pigafetta, un des survivants du périple. Il existe également un certain nombre de lettres et de dépositions, ainsi que des récits et témoignages plus fragmentaires mais précieux comme le journal de bord de Francisco Albo, la relation de Ginés de Mafra ou encore le carnet de bord du pilote génois. Tous ces documents ont permis aux historiens de retracer l'intégralité du parcours de la flotte au cours de sa longue navigation et d'identifier les différents lieux visités.

Les chroniqueurs du temps ont rendu compte de l'exploit : côté espagnol, Maximilianus Transylvanus dès janvier 1523 mais aussi Pierre Martyr d'Anghiera en 1530, et le chroniqueur royal Antonio de Herrera y Tordesillas en 1601 – plus tardif, mais beaucoup plus fiable que ses prédécesseurs Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés et Francisco López de Gómara ; côté portugais, Fernão Lopes de Castanheda (1552), Damião de Góis (1557) et João de Barros (1563).

Fernand de Magellan appartient à l'une des branches de la vieille lignée des Magalhães, famille noble du Nord du Portugal dont l'origine remonte à la fin du XIIIe siècle. Les historiens peinent à le situer dans l'arbre généalogique et ignorent tout de sa jeunesse. La première mention historiquement sûre, une pièce d'archive, le désigne comme supplétif (sobresaliente) et pensionné (moradores) de la Maison du Roi sur la flotte de Francisco de Almeida, nommé vice-roi des Indes orientales portugaises. C'est à bord de cette armada de vingt navires qu'il quitte Lisbonne le 25 mars 1505. Il découvre les Indes, combat de concert avec Francisco Serrão qu'il sauve à deux reprises et se livre quelques mois au commerce du poivre, avant de participer à la prise de Malacca à l'été 1511 sous le commandement d'Afonso de Albuquerque. Son ami Francisco Serrão atteint l'île de Ternate dans les Moluques où il s'établit après avoir gagné les faveurs du roi local. Magellan recevra des nouvelles de son ami Francisco Serrão par courrier, avant de quitter Malacca le 11 janvier 1513 pour rejoindre le Portugal.

À l'été 1513, Magellan est envoyé au Maroc au sein d'une puissante armée qui doit s’emparer d’Azemmour. Durant les combats, il aurait été blessé à la jointure d’un genou, le laissant légèrement boiteux sa vie durant. Après être parti sans permission, il est accusé de commerce illégal avec les Maures. Ces accusations sont vite abandonnées, mais Magellan est alors un soldat qui ne jouit pas de la meilleure réputation auprès de l'administration de Manuel I, laquelle refuse d'augmenter sa pension de seulement 100 réaux. Le projet mûri par Magellan d'atteindre les îles des épices par l'ouest ne pouvait intéresser le roi de Portugal, qui captait déjà par l'intermédiaire de commerçants malais le trafic du girofle des Moluques et de la noix de muscade de Banda. Mécontent de ne pas voir ses mérites reconnus au Portugal, Magellan décide d'aller offrir ses services au roi d'Espagne, le futur Charles Quint, qui à ce moment n'a que 18 ans. L'enjeu est autant la découverte des îles, que l'établissement d'une cartographie exacte permettant de délimiter les domaines réservés à l'Espagne et au Portugal, définis par le traité de Tordesillas.

En octobre 1517 à Séville, Magellan se met en contact avec Juan de Aranda, facteur de la Casa de Contratación. Puis, suite à l'arrivée de son associé, Rui Faleiro, et grâce au soutien d'Aranda, ils présentent leur projet au monarque espagnol, Charles Ier, futur Charles Quint, qui vient tout juste d'arriver en Espagne. La proposition de Magellan, qui bénéficie également de l'appui du puissant Juan Rodríguez de Fonseca, lui paraît particulièrement intéressante, puisqu'elle permettrait d'ouvrir la « route des épices » sans dégrader les relations avec le voisin portugais, une action qui ne manquerait pas d'apporter richesse et honneurs à la monarchie. Depuis la Junta de Toro en 1505, la Couronne s'était fixé pour objectif de découvrir la route occidentale qui mènerait les Espagnols jusqu'en Asie. L'idée était donc dans l'air du temps. Juan Díaz de Solís, Portugais passé au service de l'Espagne, venait de tenter de découvrir cette voie en explorant le Río de la Plata en 1515-1516, y perdant la vie.

Le 22 mars 1518, Charles Ier nomme Magellan et Faleiro capitaines pour que ces derniers partent à la recherche de l'île aux épices et, en juillet, les élève au grade de commandeur de l'Ordre de Santiago. Le roi leur octroie :

le monopole sur la route découverte pour une durée de dix ans ;

leur nomination comme gouverneurs des terres et des îles qu'ils rencontreraient, avec 5 % des gains nets qui en découleraient ;

un cinquième des gains du voyage ;

le droit de prélever mille ducats sur les prochains voyages, payant seulement 5 % sur les surplus ;

la concession d'une île à chacun, mises à part les six plus riches, desquelles ils ne recevraient qu'un quinzième.

L'expédition est essentiellement financée par la Couronne et pourvue de cinq navires équipés en vivres pour deux ans de voyage.

De multiples problèmes surgissent dans la préparation de ce voyage : insuffisances pécuniaires, manigances du roi de Portugal qui cherche à les faire arrêter, méfiance des Castillans envers Magellan et les autres Portugais engagés, sans oublier le caractère difficile de Faleiro. Finalement, grâce à la ténacité de Magellan, l'expédition voit le jour. Par l'entremise de l'évêque Juan Rodríguez de Fonseca, ils obtiennent l’implication du marchand Cristóbal de Haro, qui fournit une partie des fonds et des marchandises à troquer.

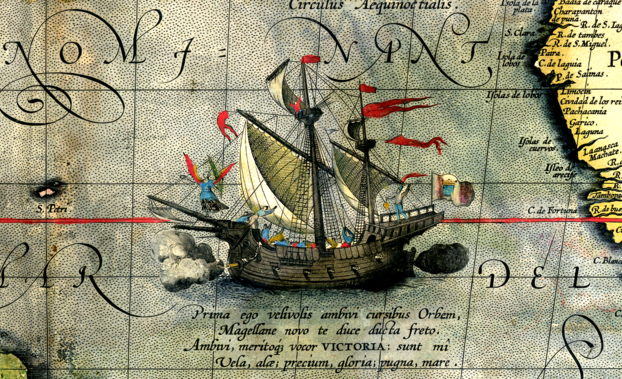

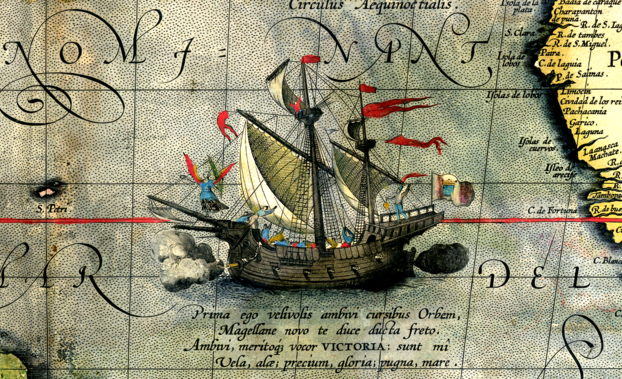

La flotte lève l’ancre de Séville le 10 août 1519, mais doit attendre le 20 septembre pour hisser les voiles et quitter Sanlúcar de Barrameda, avec 237 hommes répartis sur cinq navires : la Trinidad, nef amirale commandée par Magellan ; le San Antonio commandé par Juan de Cartagena ; la Concepción commandée par Gaspar de Quesada, le Santiago commandé par Juan Serrano et la Victoria commandée par Luis de Mendoza. Les équipages sont formés d'hommes provenant de plusieurs nations. Paul Teyssier écrit : « ...outre les Espagnols, il y avait parmi eux des Portugais, des Italiens, des Grecs et même des Français. De sorte qu'on peut parler, en un sens, d'un personnel européen. »

Liste des navires au départ de l'expédition

Trinidad 110 62 Navire commandé par Magellan, il finit arraisonné par les Portugais aux Moluques, avec vingt marins ayant survécu à une dramatique tentative de traversée du Pacifique.

San Antonio 120 55 Déserte l'expédition dans le détroit de Magellan et regagne Séville le 6 mai 1521.

Concepción 90 44 Navire abandonné et brûlé devant l’île de Bohol, près de Cebu, en raison du manque d'hommes d'équipage.

Santiago 75 31 Naufragé le 3 mai 1520 dans les parages du río Santa Cruz.

Victoria 85 45 Seul navire à réaliser la circumnavigation. À l'arrivée, ils ne sont plus que dix-huit Européens et trois Moluquois. Mais douze Européens et un Moluquois laissés au Cap-Vert rejoignent Séville peu après.

Total : 237 personnes

L'un des membres de l'expédition, l'Italien Antonio Pigafetta tient un journal du voyage. C'est grâce à lui que nous sont parvenus non seulement le récit complet du voyage, puisqu'il a fait partie des 18 survivants revenus le 6 septembre 1522, mais aussi les informations sur les mutins. En effet, des cinq capitaines de l'expédition, il semblerait qu'au moins trois ne partagent pas les vues de Magellan, au point que certains veulent s'en débarrasser.

Après un bref séjour aux îles Canaries, quatre mois passent et la flottille arrive près des côtes du Brésil en décembre. Elle bat pavillon espagnol et le Brésil est une colonie portugaise. Après une brève escale pour se ravitailler à la Ponta de Baleia, près de l'archipel des Abrolhos, Magellan décide d'ancrer le 13 décembre 1519 dans la baie de Santa Lucia, aujourd’hui connue sous le nom de Rio de Janeiro, qu’un de ses pilotes João Lopes Carvalho connaît bien pour y avoir séjourné sept ans auparavant. Celui-ci y retrouve Juanillo, 7 ans, le fils qu'il avait eu d’une Indienne, qu'il va embarquer sur la Concepción.

Fin décembre, après une escale de quatorze jours, la flotte prend ensuite la direction du sud pour essayer de contourner l'Amérique du Sud. L'été austral se termine et plus Magellan navigue vers le sud, plus il fait froid. Il décide d’hiverner en Patagonie (Argentine). Le 31 mars 1520, la flotte trouve donc refuge dans un estuaire abrité qu'ils nomment Port de San Julián. C'est ici qu'éclate « la mutinerie de Pâques » dont Magellan va se sortir mais avec de lourdes conséquences. Des équipages se soulèvent le 1er avril sous la conduite de Juan de Cartegena, Luis de Mendoza et Gaspar de Quesada qui s'inquiètent du tour que prend le voyage, doutent de l'existence de ce passage vers l'ouest et surtout de leurs chances de survie dans ces régions froides et désertes.

Magellan et les marins qui lui sont restés fidèles parviennent habilement à se défaire des mutins. Mendoza est tué par surprise par le prévôt (alguazil) Gonzalo Gómez de Espinosa, Quesada est exécuté, Cartegena et le prêtre Pedro Sánchez de la Reina sont abandonnés sur le rivage avec une épée et un peu de pain. La peine à laquelle sont condamnés quarante autres mutins, dont Juan Sebastián Elcano, est finalement amnistiée. Certains, dont le cosmographe Andrés de San Martín, subissent tout de même le pénible supplice de l'estrapade. La clémence de Magellan ne doit pas surprendre. Il avait besoin de tous pour poursuivre son voyage comme l'écrit Stefan Zweig : « comment poursuivre le voyage, si, en vertu de la loi, il fait exécuter un cinquième de ses équipages ? Dans ces régions inhospitalières, à des milliers de lieues de l'Espagne, il ne peut pas se priver d'une centaine de bras. »

Durant l'été austral, Magellan décide d'envoyer un de ses navires en reconnaissance pour trouver le fameux passage qui l'amènerait à l'ouest de l'Amérique, vers l'océan Pacifique. Malheureusement le Santiago s'échoue en mai. Trois mois plus tard, Magellan décide de repartir vers le sud avec les quatre navires restants. Le 21 octobre, Magellan aperçoit un cap qui marque l'entrée du détroit et qu'il baptise cap Virgenes (le cap des Vierges en espagnol). Il en commence l'exploration et reconnaît un passage vers l'ouest. Dans le dédale de fjords, cerné de falaises « menaçantes », aux eaux « sinistres », qu'il met plus d'un mois à traverser ; les récits indiquent que pendant la traversée du détroit, les marins aperçoivent de nombreuses fumées à l'intérieur des terres. La Tierra del Fuego (en français : « Terre des Fumées ») qui apparaît sur les cartes postérieures au voyage, devient plus tard la Terre de Feu. Le détroit, nommé d’abord « chenal de Tous-les-Saints », prend rapidement le nom de détroit de Magellan en l’honneur du navigateur.

Au milieu du détroit, Estêvão Gomes, pilote du San Antonio, se rebelle avec ses hommes et met aux fers le capitaine Àlvaro de Mesquita, cousin de Magellan. Il rebrousse chemin, déserte et repart vers Séville avec son chargement de vivres et de marchandises à troquer. Après avoir traversé l’Atlantique, le navire parvient à Séville le 6 mai 1521 avec 55 hommes à son bord

À l'époque de Magellan, la circonférence de la Terre n'est pas encore connue avec précision, malgré le travail d'Eratosthène qui l'avait calculée près de 18 siècles auparavant. Mais Magellan ne sous-estime pas la dimension du Pacifique, comme une opinion courante le prétend. Son mémoire géographique, qu’il laisse au roi avant de partir, ainsi qu’une carte dressée par Jorge et Pedro Reinel en 1519 à Séville en font foi.

La surprise du navigateur est de trouver un océan vide. Par malchance, il n'approche aucune des nombreuses îles qui parsèment l’océan, à l'exception de deux atolls déserts, baptisés Islas Infortunadas où il ne peut accoster. L'eau n'est plus potable, les rations vont s'amenuisant, le biscuit même vient à manquer, l'équipage doit survivre en mangeant des rats. Antonio Pigafetta écrit : « nous ne mangions que du vieux biscuit tourné en poudre, tout plein de vers et puant, pour l'ordure de l'urine que les rats avaient faite dessus et mangé le bon, et buvions une eau jaune infecte. ». Le scorbut et le béribéri attaquent l'équipage, mais sans le décimer. Une étude récente montre qu’il n'y a eu que neuf morts lors de cette traversée de trois mois et demi et que cela est sans doute dû au céleri sauvage abondamment récolté dans le détroit. Le 6 mars 1521, ils parviennent en vue de Guam aux Mariannes où ils peuvent se ravitailler partiellement. Ils font voile ensuite pour les Philippines, et débarquent le 17 mars sur l’île d'Homonhon.

Ils trouvent des paysages idylliques, les épices, les oiseaux multicolores, des indigènes qui semblent pacifiques. Une première escale a lieu sur l’île de Limasawa, où est dite la première messe, une seconde sur celle de Cebu où le roi Humabon se convertit au christianisme avec son peuple.

Lapu-Lapu, roi du minuscule îlot de Mactan, en face de Cebu, refuse de se soumettre aux envahisseurs. Magellan mène une expédition contre lui en estimant que soixante hommes en armure dotés d’arquebuses peuvent vaincre des indigènes nus trente fois plus nombreux. Magellan tombe sous les coups, avec six de ses compagnons, le 27 avril 1521. La chronique d'Antonio Pigafetta apporte des précisions essentielles sur cet épisode : les guerriers de Lapu-Lapu s'étaient eux-mêmes confectionnés des boucliers en bois extrêmement dur, résistant aux arquebuses, tout en s'armant de flèches empoisonnées dont le venin avait un effet quasi-immédiat.

Quatre jours plus tard, après la défaite à Mactan, le 1er mai, Humabon tend une embuscade aux nouveaux arrivants lors d'un dîner au cours duquel il dit vouloir remettre aux officiers de la flotte les « joyaux et présents qu'il avait promis d'envoyer au roi d'Espagne » selon l'expression de Pigafetta, il s'agissait simplement pour le roi de Cebu de revenir en grâce auprès des seigneurs voisins qui souhaitaient se débarrasser des Européens. Selon Pierre Martyr d'Anghiera, l'origine de cette agression est tout simplement à chercher dans le viol des femmes. Ceux qui sont restés à bord des navires à l'ancre s'enfuient. Toujours selon le témoignage d'Antonio Pigafetta, Enrique, le domestique de Magellan, originaire des îles dont il parle la langue, se rallie à Humabon. En effet, le testament de Magellan stipule que son fidèle serviteur doit être affranchi. Or le gendre de Magellan, Duarte Barbosa, rejette cette disposition testamentaire et exige d'Enrique qu'il reste à bord. Cette contrainte injuste et illégale révolte l'intéressé qui rejoint Humabon. Ce dernier, informé des faiblesses des Européens restés sans chef après la mort de Magellan, estime le moment opportun pour se débarrasser d'eux.

Il ne reste que 113 hommes, nombre insuffisant pour assurer la manœuvre de trois vaisseaux. Le 2 mai 1521, la Concepción est brûlée devant l’île de Bohol. La Victoria et la Trinidad prennent le large début mai, font escale à Palawan pour s’approvisionner en riz, puis gagnent à la mi-juillet la ville de Brunei, dans le Nord de l’île de Bornéo, pour une escale riche en péripéties. Enfin, le 29 juillet, ils lèvent l’ancre et se dirigent vers les îles aux Épices qu’ils atteignent un peu plus de quatre mois plus tard.

Les navires arrivent à Tidore, aux îles Moluques, le 8 novembre 1521. Ces îles sont déjà connues des Portugais depuis une quinzaine d'années, Francisco Serrão, mort quelques mois avant l’arrivée des navires, y étant présent depuis 1512. Les équipages chargent d'épices les deux navires restants. Alors que la Victoria s'apprête à sortir du port, une importante voie d'eau est découverte dans la Trinidad. Elle est contrainte de rester pour faire des réparations, et repartira quatre mois plus tard. Avec 50 hommes à son bord et commandé par João Lopes de Carvalho, le navire est finalement arraisonné par les Portugais qui ne trouveront à bord que vingt marins très affaiblis par leur vaine tentative de rejoindre vers l'est l'Isthme de Panamá[

La Victoria, 60 hommes (dont 13 Moluquois), sous le commandement d’Elcano, quitte l'île de Tidore le 21 décembre 1521 et réussit à traverser l'océan Indien et à passer le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre l'Espagne. Seuls dix-huit membres d'équipage atteignent Sanlúcar de Barrameda le 6 septembre 1522. Douze hommes restés prisonniers des Portugais au Cap-Vert ne reviennent que quelques semaines plus tar]. La Victoria est le premier bateau qui effectue la circumnavigation complète du globe. La vente des épices rapportées à fond de cale rembourse l'essentiel des frais engagés au départ, mais est insuffisante pour couvrir les arriérés de solde dus aux survivants et aux veuves. En fait, le bilan financier est très négatif et les expéditions suivantes (García Jofré de Loayza en 1526 et Àlvaro de Saavedra en 1527) sont des désastres. En 1529, par le traité de Saragosse, l'Espagne renonce définitivement à ses prétentions sur les Moluques, chèrement vendues pour 350 000 ducats. Le bénéfice politique est quasi nul jusqu'à l'ouverture de la ligne Manille-Acapulco en 1565 et l’occupation des Philippines, revendiquées par l'Espagne au nom de la première découverte. Comme l'écrit Pierre Chaunu : « le retour d'El Cano par la voie portugaise de la Carreira da India a une valeur scientifique, non pas économique. Il est prouvé qu'on ne peut contrebattre valablement par le passage du sud-ouest la navigation indo-portugaise du cap de Bonne-Espérance. » Il faut attendre 58 ans la deuxième circumnavigation, réalisée par Francis Drake. Le détroit de Magellan comme voie de passage vers le Pacifique est quant à lui abandonné pendant plusieurs siècles, et seul le percement du canal de Panamá apporte une solution satisfaisante au difficilement praticable « passage du sud-ouest » par le cap Horn.

[/url]

[/url]