2è partie

Bien que lors de la crise des missiles de Cuba (octobre 1962), Paris montre sa solidarité avec l'Otan, la politique d'indépendance gaulliste continue. Alors que cette crise, qui pousse le monde au bord de la guerre nucléaire, débouche sur la Détente et sur un équilibre fondé sur la Destruction mutuelle assurée (MAD), De Gaulle retire la flotte atlantique et celle de la Manche du commandement de l'Otan en 1962. L'administration de John F. Kennedy propose en janvier 1963 à de Gaulle d'étendre à la France les accords de Nassau signés entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui conduisaient cette dernière à renoncer à une force nucléaire autonome. Mais, poursuivant la politique d'indépendance relative à l'égard de l'axe atlantique, de Gaulle refuse cette offre au nom d'une marge de manœuvre entre les deux superpuissances (États-Unis et URSS) afin de pouvoir mener une politique propre, voire éventuellement signer un traité de paix séparée avec le bloc de l'Est en cas d'invasion de la RFA, afin de ne pas être embarqué dans une guerre mondiale opposant l'Otan aux forces de Varsovie. En septembre 1965, de Gaulle annonce lors d'une conférence de presse le retrait du commandement intégré de l'Otan au plus tard pour 1969. C'est chose faite en mars 1966, toutes les troupes étrangères étant poussées à quitter la France. L'opposition socialiste, réunie au sein de la FGDS (Fédération de la gauche démocrate et socialiste), dépose alors une motion de censure contre le gouvernement Pompidou, défendue par Guy Mollet. Maurice Faure (du Rassemblement démocratique) déclare alors « si chacun de nos alliés se comportait comme vous le faites et prenait les décisions que vous venez de décréter, cela ne signifierait rien d'autre que le retrait de toutes les forces américaines du continent européen. »

Le siège de l'Otan quitte alors Paris pour Bruxelles en décembre 1966. Le SHAPE (« Grand quartier général des puissances alliées en Europe ») est transféré le 16 octobre 1967 de Rocquencourt, près de Paris, à Casteau, près de Mons en Belgique, dans le locaux d'une ancienne infrastructure militaire belge. La France demeurait toutefois membre de l'Alliance atlantique, ayant ses propres forces en RFA. De plus, une série d'accords secrets, les Accords Lemnitzer (en)-Ailleret, signés l'année suivant la décision gaulliste de 1966, détaillaient la façon dont les forces armées françaises seraient réintégrées au commandement intégré de l'Otan en cas de conflit ouvert entre les deux blocs .

Pour Pierre Harmel, le ministre belge des Affaires extérieures, les pays individuels de l'Otan ont le droit d'établir et d'entretenir des contacts bilatéraux avec « l'autre côté ». Une telle approche n'est nullement contraire à la loyauté à l'alliance occidentale, laquelle doit maintenir sa force de frappe militaire. Le renoncement à l'ancien modèle conflictuel et la croyance à une détente durable sont des éléments neufs et témoignent d'une conscience européenne grandissante. L'approbation du rapport Harmel par le conseil de l'Otan en décembre 1967 est un jalon important dans les relations Est-Ouest. C'est ainsi qu'à partir de 1969, avec sa politique de rapprochement avec la RDA et les autres États satellites de l'Union soviétique, le chancelier de la RFA, Willy Brandt jette les bases de la normalisation qui se concrétisera par la démolition du Mur de Berlin vingt ans plus tard.

L'arrivée au pouvoir de Richard Nixon, investi en janvier 1969, et le départ de De Gaulle, remplacé en juin 1969 par Georges Pompidou, changea la donne. Alors que Willy Brandt, amorce l'Ostpolitik, rompant avec la doctrine Hallstein de non-reconnaissance de la RDA, Nixon contourne d'abord les contraignantes législations américaines dans les domaines nucléaires avant d'ouvrir officiellement la voie de la collaboration nucléaire franco-américaine. Ainsi, en 1974 l'entreprise américaine Westinghouse cède sa licence concernant les réacteurs à eau pressurisée à l'entreprise française FRAMATOME. Pourvu de cette licence, Paris entame alors un programme de coopération nucléaire avec l'Afrique du Sud (construction de la centrale de Koeberg). La même année, l'Otan reconnaît, par la déclaration d'Ottawa (1974) que les dissuasions françaises et britanniques (celles-ci étant intégrées dans le SIOP, Single Integrated Operational Plan, des États-Unis) renforçaient la dissuasion globale de l’Alliance .

Le pilier européen de l'Otan disposa en 1971 d"un maximum de 7 300 armes nucléaires tactiques pour tous les types de vecteur nucléaire disponible (obus, missiles sol-sol et sol-air, charges de profondeur, etc.). Les premières diminutions apparurent à la fin des années 1970 avec environ 6 000 armes, se réduisant à près de 1 400 au milieu des années 1980, puis à 700 en 1991, et à 480 en 1994 (ces derniers étant désormais exclusivement des bombes B61 larguées par avion).

Dans les années 1980, alors que Reagan est au pouvoir et enclenche une politique offensive envers l'URSS (« America is back! » — on parle alors de « guerre fraîche »), la décision de mise en place des missiles MGM-31 Pershing et BGM-109G Gryphon pour contrer les SS-20 soviétiques conduit à la crise des euromissiles, dont sort victorieux le bloc de l'Ouest avec le retrait multilatéral de ce type de matériel d'Europe.

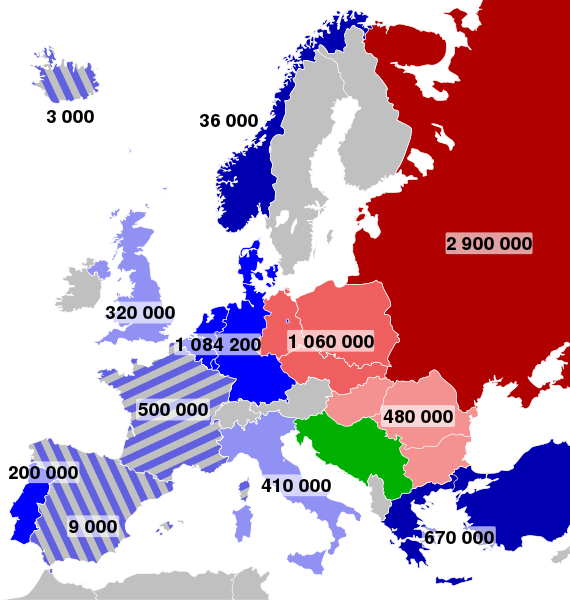

Effectifs des forces armées de l'Otan et du Pacte de Varsovie en 1959 ; Tons de bleu : Pays membres de l'Otan ; Tons de rouge : Pays membres du pacte de Varsovie ; Gris : pays neutres ; Vert : pays non-aligné ; Hachures : pays alliés d'une des deux organisations, mais non membre. Le chiffre sur la péninsule Ibérique comprend les effectifs américains stationné dans la région et l'armée portugaise

Effectifs des forces armées de l'Otan et du Pacte de Varsovie en 1959 ; Tons de bleu : Pays membres de l'Otan ; Tons de rouge : Pays membres du pacte de Varsovie ; Gris : pays neutres ; Vert : pays non-aligné ; Hachures : pays alliés d'une des deux organisations, mais non membre. Le chiffre sur la péninsule Ibérique comprend les effectifs américains stationné dans la région et l'armée portugaise

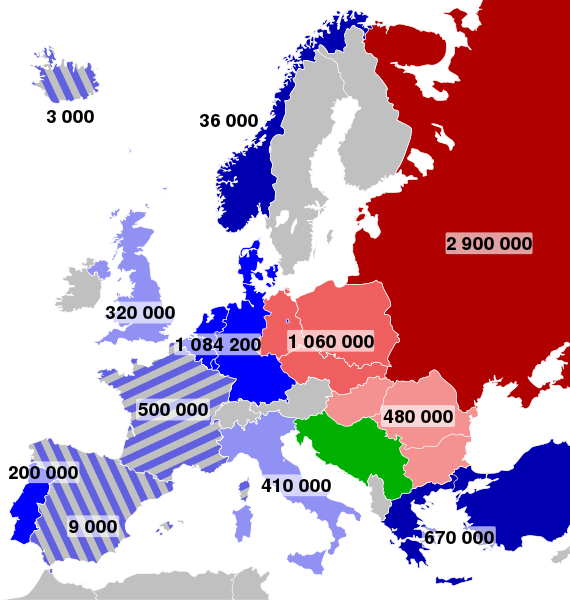

Effectifs des forces armées de l'Otan et du Pacte de Varsovie en 1973; le chiffre en Islande et Espagne correspond au effectifs américains dans ces pays.

Effectifs des forces armées de l'Otan et du Pacte de Varsovie en 1973; le chiffre en Islande et Espagne correspond au effectifs américains dans ces pays.

La fin de la Guerre froide à partir de 1989 (chute du mur de Berlin), la disparition de l’URSS et de l’adversaire « naturel » de l’Alliance Atlantique, le Pacte de Varsovie, pose très vite aux États-Unis la question de l’intégration des anciens satellites de l’URSS et des Républiques soviétiques nouvellement indépendantes.

D'un autre côté, la guerre du Golfe est concomitante d'un rapprochement franco-américain. Le président François Mitterrand amorce des négociations secrètes, menées par Gabriel Robin, avec l'Otan. Celles-ci durent quatre mois, à l'automne 1990. Robin plaide alors pour transformer SHAPE afin de le mettre en « veilleuse en temps de paix ». Ces négociations échouent cependant : selon Robin, Mitterrand et le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas « s'intéressaient davantage à l'identité européenne de défense qu'à la réforme de l'Alliance ». Selon le secrétaire général de l'Élysée à l'époque, Hubert Védrine, il ne s'agissait que de discussions pragmatiques, ne modifiant en rien la position française vis-à-vis des États-Unis. La France participe néanmoins pour la première fois à une opération de l'Otan lors de la guerre en Bosnie, en 1993 ; l'armée française étant impliquée, le rapprochement avec le commandement de l'Otan est inéluctable, la France devant participer à la planification des opérations.

Les armées des pays de l'Est sont héritées du système soviétique. Elles disposent généralement d’un matériel pléthorique souvent mal adapté, 10 % seulement étant compatible avec les standards Otan (Serge Enderlin) et d’un budget militaire en chute rapide. Il est également urgent de diviser les troupes en brigades Otan plus réduites, plus mobiles, bien équipées et plus rapides.

Dès lors, les forces armées de l’Europe de l’Est doivent se réformer en profondeur et de manière structurelle, et ce même en période de pénurie financière : « Le budget tchèque de la défense s’effondre, de 7 % du PIB en 1989, à 2,5 % en 1996. Le matériel militaire stocké dans les vastes bases héritées de l’époque soviétique est dans un état déplorable. » (Serge Enderlin)

Le premier membre intégré à l’organisation après la Guerre froide fut l’ex-RDA, lors de la réunification de l’Allemagne le 3 octobre 1990. Pour s’assurer de l’accord soviétique à une entrée de l’Allemagne réunifiée dans l'Otan, il fut décidé qu’aucune troupe étrangère, qu'aucune arme nucléaire ne seraient stationnées à l’Est et, enfin, que l'Otan ne s’étendrait jamais plus à l’Est.

On assiste à partir de cette période à une baisse rapide des effectifs militaires des membres de l'Otan passant de 5 776 000 militaires en 1990, 4 508 000 en 2000 à 3 591 000 en 2008 malgré l'arrivée de nouveaux membres depuis 1999, à un retrait de la quasi totalité des forces de combats étrangères de l'Allemagne et à une baisse du budget de la Défense au prorata PIB, celui ci passant d'une moyenne de 4,5 % du PIB en prix constant dans les années 1980 à 2,6 % en 2008.

L'armée belge par exemple, passant de 106 000 hommes en 1990 à 35 668 au 1er janvier 2010, et à la Royal Navy qui en 1989 représentait 589 000 tonnes, dont 153 bâtiments de combat, chacun d'un tonnage supérieur à 2 000 tonne était tombé au 1er janvier 2006 à 470 500 tonnes (le gros du tonnage étant assuré par les navires de soutien), dont seulement 63 bâtiments de combat hauturiers

En 1995, le président Jacques Chirac amorce des négociations en vue de la réintégration de la France au commandement intégré de l'Otan. L'année précédente, et dans le cadre de la guerre en ex-Yougoslavie, la France avait participé au comité militaire de l'Otan; elle le réintègre pleinement en 1996. Les négociations de Chirac échouent toutefois, Washington refusant de confier le commandement sud de l'Otan, à Naples, à la France . C’est le début d’une évolution de la politique française héritée du gaullisme.

Le 12 mars 1999, tournant dos aux promesses tenues lors de la réunification allemande, l'Otan intègre la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, donc trois anciens satellites de l’URSS, sur les neuf alors candidats à l'adhésion. Cette intégration fut populaire, vécue avant tout comme la garantie de leur totale indépendance future[réf. nécessaire]. Les sondages en Pologne affirmaient par exemple, que plus de 80 % des citoyens polonais étaient favorables à l’intégration à l'Otan (Jerzy Baczynski).

En 1999 toujours, l'Otan engage ses forces dans sa première grande opération militaire, participant à la guerre du Kosovo en bombardant la Serbie-et-Monténégro pendant onze semaines (du 24 mars au 10 juin 1999), lors de l'opération Allied Force. Cette opération fut motivée par l'incident de Račak.

Cela pose déjà la question de l’avenir de l'Otan, qui a perdu son ennemi naturel, le Pacte de Varsovie, et alors que la Fédération de Russie traverse une crise qui est souvent interprétée comme une période de décadence. Les attentats du 11 septembre 2001 et la déclaration, par le président George W. Bush, d'une « guerre contre le terrorisme », modifient la donne et font jouer à l'Otan un nouveau rôle. Elle compte désormais s'engager dans cette « guerre » atypique, qui n'oppose pas un État contre un État, mais un groupe d'États à un réseau hétérogène d'organisations terroristes islamiques, souvent désignés, de façon métonymique, par le nom d'Al Qaeda. L'islamisme remplace ainsi le communisme comme principale menace du « monde libre ».

L'Otan crée une force de réaction rapide lors du sommet de Prague de novembre 2002, tandis qu'une chaîne de télévision (NATO TV Channel) est créée en 2008. En décembre, l'Union européenne (UE) signe avec l'Otan un partenariat stratégique, l'Identité européenne de sécurité et de défense (IESD). Dans le même temps, l'Otan prépare son élargissement concomitant avec celui de l'UE elle-même. Ainsi, le 29 mars 2004, sept nouveaux pays (l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie) sont entrés dans l’organisation, en portant à 26 le nombre de membres. Ce sont des États militairement peu puissants, mais trois d’entre eux, dont les Pays baltes, étaient d’anciennes républiques soviétiques à l’époque de la Guerre froide, et les autres des satellites du pouvoir soviétique, Slovénie excepté. Ces États doivent réformer leur organisation militaire en profondeur, accepter les standards Otan, développer les « capacités politico-militaires afin de pouvoir intervenir sur des crises et conflits différents d’une agression armée classique ». (Lieutenant-colonel Francisco Stoicafnec)

À la suite des révolutions de couleur survenues en Géorgie (révolution des Roses) puis en Ukraine (révolution orange), ces deux autres anciens États soviétiques ont fait part de leur volonté d’adhérer à l’alliance, également rejoints en ceci par la Moldavie, ce qui a été refusé par l’alliance Atlantique lors du sommet de Bucarest de 2008.

Cependant, une certaine opposition envers l'Otan demeure au sein des populations concernées (manifestations anti-Otan en Crimée, par exemple). Les fortes minorités russophones condamnent une volonté présumée essentielle de contrôler la nouvelle puissance russe, dont le taux de croissance économique autorise une certaine modernisation des armées. Dans le cadre de l’enlisement américain en Irak, et des difficultés de l'Otan en Afghanistan, des évolutions stratégiques semblent se concrétiser. Enfin, la Russie s'y oppose fortement, s'estimant en particulier menacé par le projet de bouclier antimissile mis en place par les États-Unis. Elle manifeste son mécontentement en suspendant le 12 décembre 2007 l'application sur le traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE), alors que George W. Bush avait dénoncé le traité ABM en juin 2002. L'éventuelle adhésion de la Géorgie (et de l'Ukraine) à l'Otan a joué un rôle dans la Deuxième Guerre d'Ossétie du Sud (2008).

C'est aussi en 2004 qu'une centaine de militaires français rejoignent les commandements suprêmes, à Mons (Belgique) et à Norfolk (États-Unis). La France participe alors à toutes les opérations de l'Otan (Kosovo en 1999 et Afghanistan). Elle est même le 4e contributeur de l'Otan en termes de forces.

Le 1er avril 2009, juste avant le 24e sommet de l'Otan à Strasbourg et à Kehl (ainsi qu'à Baden-Baden), qui célèbre le 60e anniversaire de l'Otan et voit d'importantes manifestations antimilitaristes et anticapitalistes, le porte-parole de l'Otan annonce l'adhésion de l'Albanie et de la Croatie, ce qui porte le nombre d'Etats membres à 28. Dans le même temps, le président Nicolas Sarkozy annonce le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN : ce retour s'accompagne de l'attribution à un officier général français d'un grand commandement militaire de l'Otan17, mais la France n'intègre pas le comité des plans nucléaires.

En 2010, 150 à 200 armes nucléaires non stratégiques américaines restent basées en Europe. Les charges nucléaires B-61 toujours présentes sur le continent seraient basées dans cinq pays, à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et la Turquie après le retrait de ses armes de Grèce en 2001 et du Royaume-Uni à partir de 2004. Les principales raisons du maintien des NSNW en Europe une fois la Guerre froide terminée avaient été le souci de ne pas compromettre la cohésion et la solidarité entre Alliés et le besoin de maintenir une garantie nucléaire résiduelle.