La famille des

Cicadidae est une famille d'insectes de l'ordre des homoptères et sont des insectes hétérométaboles (seule la dernière métamorphose sera complète). Le nom vient du grec kiccos (membrane) et de ado (chanter). Il s'agit de la famille des cigales.Les cigales se nourrissent de la sève d'arbre ou d'arbuste, qu'elles prélèvent à l'aide de leur rostre situé sous la tête.

Les œufs sont pondus en été en France, au collet d'arbustes et d'herbes. A la fin de l'été ou à l'automne les œufs donnent des larves qui vont s'enfouir dans le sol, pour plusieurs années en général.

Pendant la période larvaire souterraine, qui dure de 10 mois à plusieurs années, la nutrition se fait sur des racines. Les pattes avant sont munies d'une structure fouisseuse qui lui permet de creuser des galeries. La structure de l'abdomen est telle que l'urine abondante des larves de cigales est canalisée vers les pattes avant, ce qui permet de ramollir la terre.

Ce n'est que durant la dernière année de sa vie que commence la vie aérienne de la cigale. La nymphe sort de terre et se fixe sur une tige ou un tronc, voire sur une pierre et commence sa dernière mue ou « mue imaginale ». La cigale se transforme alors en insecte adulte dit « parfait », ou imago, pour se reproduire durant seulement un mois et demi.

N°1946 (1977)

Le Balbuzard

N°1946 (1977)

Le Balbuzard est une espèce de rapace diurne de taille moyenne ; c’est un piscivore spécialisé et cosmopolite. Ce rapace, singulier sur le plan morphologique, est assez différent des autres rapaces. Pour cette raison, son classement sur l'arbre phylogénétique est très discuté : plusieurs hypothèses ont été émises, mais l'hypothèse la plus répandue rapproche cette espèce des Accipitridae, famille formée entre autres par les aigles, les buses et les vautours de l'ancien monde.

Cet oiseau long de 54 à 58 cm pèse entre 1,4 et 2 kg. Son envergure varie de 150 à 180 cm. Ses parties inférieures sont blanches, ainsi que la tête, mais il présente sur les yeux une bande sombre, plus ou moins affirmée selon les sous-espèces. La poitrine et le dessous des ailes et de la queue présentent différentes marques sombres, variables en intensité selon les sous-espèces : une grande bande sombre au niveau de la pliure du poignet et à l'extrémité des rémiges, des taches sombres sur la poitrine et de fines stries grises et noires sur le dessous des ailes et de la queue. Le dessus de l'animal est brun brillant. Ses ailes longues et étroites ont l’extrémité digitée, ce qui lui donne un aspect caractéristique.

Il est particulièrement bien adapté à son régime alimentaire piscivore spécialisé, avec le doigt externe réversible afin de saisir ses proies avec deux orteils dirigés vers l'avant, et deux orteils dirigés vers l'arrière, des narines qu’il peut fermer afin d’éviter que l’eau n’y pénètre quand il plonge, et la plante des pattes munie de coussinets rendus rugueux par des écailles orientées vers l’arrière, qui l’aident à saisir les poissons, proies glissantes. Les serres sont fort longues et noirs. Les pattes sont grises, et le bec noir. Les yeux sont jaunes.

Le balbuzard vit près des lacs d’eau douce, et parfois près d’eaux côtières saumâtres. Ces plans d'eau doivent être peu profonds et poissonneux. Ce rapace a, parmi les oiseaux, une des plus grandes aires de répartition[réf. nécessaire].

Les balbuzards qui nichent en Europe passent l’hiver en Afrique ou dans la péninsule ibérique

N°2018 (1978)

Apis

N°2018 (1978)

Apis (du latin apis, « abeille », venant du grec έμπις, έμπιδος, « insecte piqueur »), est un genre qui regroupe sept à neuf espèces d'insectes sociaux de la famille des Apidés (Apidae). C'est le seul genre de la tribu des Apini.

Ces espèces sont celles qui produisent du miel en quantité notable et qui sont exploitées en apiculture. Les membres de ce genre sont communément désignés par le terme abeilles, quoique ce terme peut désigner aussi les taxons supérieurs Apoidea, Apidae et Apinae. Il existe d'autres espèces d'abeilles à miel en dehors du genre Apis, qui produisent du miel en très petites quantités.

La reine est le seul individu femelle fertile de la colonie. Elle provient d’un œuf fécondé, identique à celui d'une ouvrière, mais pondu dans une cellule spéciale, la cellule royale, plus vaste et de forme ronde, non hexagonale, contrairement à celle des ouvrières. Tout au long de son développement, la larve sera nourrie exclusivement de gelée royale et c'est ce régime, et lui seul, qui lui permettra de devenir une reine. Les reines sont élevées exclusivement au printemps, pour remplacer une reine vieillissante ou malade, ou pour un essaimage, qui n’aura lieu que si la colonie est prospère et le climat favorable. Il semble que cela soit la transmission des hormones de la reine, qui les répand avec ses pattes, en permanence dans la ruche, qui soit le facteur déterminant son remplacement et la construction de cellules royales. Peu de temps après sa naissance, la jeune reine va entreprendre des vols nuptiaux. Elle va rejoindre un point de rassemblement où se réunissent les mâles du voisinage, assurant ainsi la diversité génétique. Elle va s’accoupler avec plusieurs mâles, en plein vol, jusqu’à ce que sa spermathèque soit remplie. Les mâles qui l’auront fécondée vont tous mourir peu de temps après l’accouplement, leurs organes génitaux ayant été arrachés. La reine va conserver tout ce sperme dans sa spermathèque et restera ainsi fécondée pour le restant de sa vie, de quatre à cinq ans.

Elle possède un abdomen plus allongé que celui des simples ouvrières. Ce même abdomen possède moins de poils et sa taille permet une ponte plus aisée dans chaque alvéole. Contrairement aux ouvrières, le dard de la reine ne possède pas de crochet et ne reste pas pris dans la peau d'un animal lors d'une piqûre, ce qui lui évite de mourir.

Il est rare de pouvoir observer une reine à l’extérieur, alors qu’il est relativement facile de la remarquer à l’intérieur d’une ruche : elle est entourée de nombreuses ouvrières qui la protègent et la nourrissent.

La glande de Nassanov produit une phéromone aux fonctions multiples. Elle sert à marquer l’entrée de la ruche, ou un lieu intéressant comme une source de nectar, une source d’eau, ou un lieu d’arrêt provisoire lors de l’essaimage. Pour diffuser la phéromone, les abeilles exposent leur abdomen et ventilent en battant des ailes. L’odeur de la phéromone guide les autres ouvrières.

L'utilisation de fleurs artificielles, délivrant une solution sucrée et odoriférante, a permis de mettre en évidence la mémoire olfactive des abeilles. L'odeur mémorisée permet à la butineuse de s'orienter sélectivement vers les fleurs sur lesquelles elle a précédemment trouvé de la nourriture. Au cours de la journée, les abeilles et les bourdons apprennent à mieux exploiter les fleurs qu'ils butinent. En revanche, leur mémoire décroît pendant la nuit. Cette amnésie présente un avantage: les fleurs ayant une vie courte, le souvenir trop persistant de ce qui n'est plus, pourrait inhiber, chez les ouvrières, la recherche de nouvelles fleurs.

N°2039 (1979)

Floralies internationales de la Martinique

N°2039 (1979)

Floralies internationales de la Martinique

N°2035 (1979)

L'isabelle

N°2035 (1979)

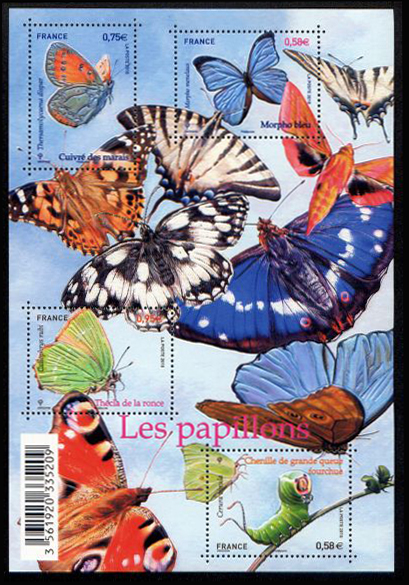

L'isabelle (Graellsia isabellae, synonyme : Actias isabellae) est un lépidoptère appartenant à la famille des Saturniidae et l'un des plus grands papillons d'Europe. Le mâle peut théoriquement repérer de très loin la femelle grâce aux capteurs de phéromones de ses larges antennes plumeuses. Les adultes ne s'alimentent pas, consacrant leur courte vie (de deux à seize jours ; huit jours en moyenne en captivité pour les femelles et cinq pour les mâles) à la reproduction. Les adultes passent la journée immobiles, cachés sur les troncs, dans les branches et les aiguilles des arbres. Une sous-espèce française (galliaegloria) a été décrite en 1922 par Charles Oberthür, qui serait une espèce relictuelle de l'ère tertiaire qui a notamment été vue dans les Alpes dans la région de Briançon, près de l'Argentière La Bessée. En Espagne, c'est la sous-espèce Graellsia isabelae paradisea que l'on trouve.

C'est une espèce crépusculaire très sensible au phénomène dit de pollution lumineuse, et moindrement de roadkill en raison des milieux isolés qu'il fréquente. Les pesticides et la fragmentation ou destruction de ses habitats forestiers sont d'autres menaces pour l'espèce, mais probablement moindres que la chasse que les collectionneurs lui ont fait.

Ce papillon compte parmi les plus menacés et a failli disparaître en raison de l'intérêt que les collectionneurs lui portaient. Il est pour cette raison totalement protégé en France (œufs, larves, chrysalides, adultes, morts ou vifs) par un arrêté du 22 juillet 1993.

Les femelles vierges émettent une phéromone sexuelle qui attire les mâles quand la température est supérieure à 13 °C. La femelle pond durant plusieurs jours 90 œufs en moyenne, juste après un long accouplement (deux à quatre heures) lequel peut se produire d'avril à juin au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux adultes. Les œufs sont collés par groupes de deux ou trois sur les rameaux terminaux des pins. En laboratoire, 75 % des œufs sont pondus dans les 72 heures suivant la fécondation, mais souvent stériles (0 à 80 % des œufs, peut-être en raison des conditions d'élevage du papillon).

Les chenilles éclosent 10 à 20 jours après la ponte (selon température).

La larve se développe en six stades, durant 29 à 45 jours, des chenilles se nourrissant du mois de juin au début du mois d'août. Il semble que certains clones ou écotypes de pins puissent nuire au développement de ses chenilles.

Le sixième stade est celui du tissage par la chenille dans la litière végétale d'un cocon grossier brun, mêlé d'aiguilles de résineux, généralement contre une grosse pierre ou sous une écorce. La chrysalide entre alors en diapause hivernale, jusqu'en avril-juin de l'année suivante.

De nombreux hybrides ont été réalisés depuis 20 ans avec le genre plutôt asiatique des Actias.

Les adultes émergent dès le début avril lorsque la température atteint 20 à 25 °C, pour une hygrométrie de 70 à 80 % d'humidité, et donc plus tardivement en altitude et sur les versants froids, ou dans les vallées froides.

Dans une même zone géographique, les éclosions peuvent être échelonnées sur plus de trois mois, avec néanmoins plus de 90 % des émergences en avril-mai.

N°2089 (1980)

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages marécageux

N°2089 (1980)

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages marécageux

N°2146 (1981)

N°2146 (1981)