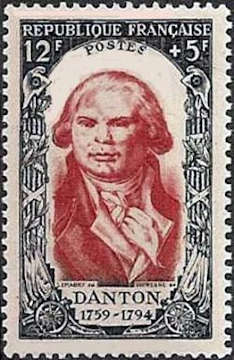

Georges Jacques Danton, né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube et mort guillotiné le 5 avril 1794 (16 germinal an II) à Paris, est un avocat et un homme politique français.

Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française tout comme Mirabeau avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, avide de jouissances (les ennemis de la Révolution l'appellent le Mirabeau du ruisseau), ou comme Robespierre, à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il incarne la « Patrie en danger » dans les heures tragiques de l’invasion d’août 1792 quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de la nation : pour vaincre, dit-il, « il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et la France sera sauvée ! ».

Comme Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est déchaînée entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et politique qui a culminé sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien sans scrupules, vénal, capable de trahir la Révolution, pour les seconds, il est un ardent démocrate, un patriote indéfectible, un homme d’État généreux.

Georges Jacques Danton est né à Arcis-sur-Aube, dans la province de Champagne, le 26 octobre 1759 de Jacques Danton (mort le 24 février 1762 à l'âge de 40 ans), procureur du lieu et de sa seconde épouse, Marie-Madeleine Camut (morte le 12 octobre 1813), fille d'un charpentier. Marié en 1754, le couple a quatre enfants. Jacques Danton vient de Plancy, gros village situé à quatre lieues d’Arcis, où son père cultive encore la terre en 1760.

Il a un an lorsqu’un taureau,se jetant sur une vache qui l’allaite, le blesse d’un coup de corne, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure. Plus tard, comme il est doué d'une grande force, il veut se mesurer à un taureau qui lui écrase le nez d’un coup de sabot. Enfin, il contracte dans sa jeunesse la petite vérole, dont il conserve des traces sur le visage.

Son père étant mort et sa mère remariée le 24 juillet 1770 à un marchand de grain, Jean Recordain, il est mis au petit séminaire de Troyes, puis au collège des Oratoriens, plus libéral, où il reste jusqu'à la classe de rhétorique.

En 1780, il part pour Paris où il se fait engager comme clerc chez un procureur (équivalent de notre avoué), Me Vinot qui l'emploie de 1780 à 1787. En 1784, il se rend à la faculté de droit de Reims pour obtenir une licence, puis regagne Paris comme avocat stagiaire.

Au café du Parnasse qu’il fréquente, « un des établissements de limonadier les plus considérés de Paris », presque en face du Palais, au coin de la place de l’École et du quai, il rencontre sa future femme, Antoinette-Gabrielle Charpentier, fille du propriétaire, "jeune, jolie et de manières douces" (son portrait peint par David est au musée de Troyes). Avec la dot (20 000 livres) qu’elle lui apporte et des prêts cautionnés par sa famille d’Arcis, il peut acheter en 1787 la charge d'avocat de Me Huet de Paisy pour la somme de 78 000 livres.

Il se marie la même année à Saint-Germain-l’Auxerrois et s’installe cour du Commerce. L’État actuel de Paris de 1788 indique au no 1 de cette cour : Cabinet de M. d'Anton, avocat ès conseils .

Avocat modeste et inconnu à la veille de la Révolution, Danton va faire ses classes révolutionnaires à la tête des assemblées de son quartier et en particulier du club des Cordeliers, dont il devient un orateur réputé. C’est la chute de la monarchie (journée du 10 août 1792) qui le hisse à des responsabilités gouvernementales et en fait un des chefs de la Révolution.

En 1789, Danton habite le district des Cordeliers (devenu en mai 1790 la section du Théâtre-Français) dans le quartier du Luxembourg, quartier de libraires, de journalistes et d’imprimeurs. Il demeure au no 1 de la cour du Commerce-Saint-André, passage bordé de boutiques reliant la rue Saint-André-des-Arts à la rue de l'École-de-Médecine, qui connait son heure de gloire sous la Révolution : Marat y a son imprimerie au no 8, Camille Desmoulins y séjourne, la guillotine est expérimentée sur des moutons en 1790 dans la cour du no 9.

Appartenant à la moyenne bourgeoisie, titulaire d’un office, il participe aux élections du Tiers-Etat aux États Généraux de 1789 ( 412 votants dans le district des Cordeliers; 11 706 pour Paris qui compte environ 650 000 habitants et doit élire 40 députés) et s'enrôle dans la garde bourgeoise de son district.

Il acquiert sa renommée dans les assemblées de son quartier : assemblée de district dont il est élu et réélu président, puis assemblée de section qu’il domine comme il domine le club des Cordeliers, crée en avril 1790 dans l’ancien couvent des Cordeliers avant de s’inscrire au club des Jacobins.

Car Danton, comme Mirabeau, est une « gueule », un personnage théâtral, figure « repoussante et atroce, avec un air de grande jovialité » selon Mme Roland qui le hait. Orateur d’instinct, ses harangues improvisées (il n'écrit jamais ses discours) enflamment ses auditeurs. Les contemporains disent que ses formes athlétiques effrayaient, que sa figure devenait féroce à la tribune. La voix aussi était terrible. "Cette voix de Stentor, dit Levasseur, retentissait au milieu de l'Assemblée, comme le canon d'alarme qui appelle les soldats sur la brèche." Un autre témoin oculaire, Thibaudeau, le décrit aux Cordeliers :

« Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l’irrégularité de ses traits labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l’énergie et de l’audace dont son attitude et tous ses mouvements étaient empreints… Il présidait la séance avec la décision, la prestesse et l’autorité d’un homme qui sent sa puissance.. »

L’historien Georges Lefebvre en trace le portrait suivant :

« Il était nonchalant et paresseux ; c’était un colosse débordant de vie, mais dont le souci profond et spontané était de jouir de l’existence, sans se mettre en peine de lui assigner une fin idéologique ou morale, en se tenant le plus près possible de la nature, sans souci du lendemain surtout. On le comprend encore mieux quand on le voit fier de sa force, de l’abus qu’il en faisait et de ses prouesses amoureuses ; si solide qu’il fût, il avait des moments de dépression qui aggravaient sa paresse, et dégénéraient en atonie. Et enfin, il me parait vraiment qu’il fut « magnanime » comme le dit Royer-Collard. S’il ignorait les scrupules, il ne connaissait pas non plus la haine, la rancune, la soif de vengeance qui ont tant contribué à déformer la Terreur et à l’ensanglanter. Avec son goût très vif, mais sain, pour les plaisirs de la vie, le cœur sur la main, et la dépense facile, insouciant et indulgent, d’une verve intarissable et primesautière, qui n’épargnait pas les propos salés, Danton plaisait naturellement à beaucoup de gens. Aimant l’existence, il était optimiste ; débordant de sève, il respirait ordinairement l’énergie ; ainsi devait-il s’imposer aisément comme un chef : c’était un entraineur d’hommes. »

On sait aujourd'hui sans contestation possible que Danton a touché de l’argent de la Cour selon le plan de corruption, proposé à Louis XVI par Mirabeau, qui visait notamment les journalistes et les orateurs de club. On sait qu’avec cet argent il a remboursé les emprunts faits pour acquérir son office d’avocat et acheté des biens nationaux à Arcis-sur-Aube. Mais on ne sait rien de précis sur les services qu’il a pu rendre à ceux qui le payaient. « Ils sont imperceptibles » dit Mona Ozouf. « Sur ce que la Cour obtint de lui, nous ne savons rien » écrit Georges Lefebvre.

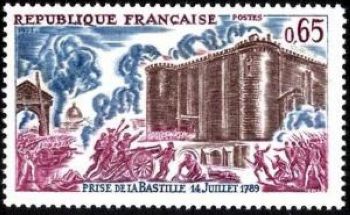

Sa renommée grandit vite. Le district qu’il préside s’illustre aussi dans la lutte contre Bailly, le maire de Paris et contre La Fayette. Il s’insurge en janvier 90 pour soustraire Marat aux poursuites judiciaires. Si Danton ne participe pas directement aux grandes « journées » révolutionnaires – 14 Juillet, 6 octobre, 20 Juin, 10 août – il les arrange, les prépare. Le 13 juillet, il harangue les troupes cordelières. Début octobre, il rédige l’affiche des Cordeliers qui appelle les Parisiens aux armes. Le 16 juillet 1791 dans l’après-midi, la veille de la fusillade du Champ-de-Mars, il va lire la pétition des Jacobins au Champ-de-Mars sur l’autel de la patrie. Mais le 17, il est absent lorsque la garde nationale commandée par La Fayette tire sur les pétitionnaires, faisant une cinquantaine de victimes. Une série de mesures répressives contre les chefs des sociétés populaires suit cette journée dramatique, l’obligeant à se réfugier à Arcis-sur-Aube, puis en Angleterre.

Le 31 janvier 1791, il est élu au département de Paris, seul révolutionnaire ardent au milieu de modérés et le 7 décembre, lors du renouvellement partiel de la municipalité, marqué par une forte abstention (la défaite de La Fayette à la mairie au poste de Bailly démissionnaire marque le déclin du parti « constitutionnel » qui a jusque-là dominé l'Hôtel de Ville), il est élu second substitut adjoint du procureur de la Commune Manuel. A la veille de la chute de la monarchie (journée du 10 août 1792), Danton est un des hommes en vue de l’activisme parisien.

Le nouveau Comité de Salut public à peine installé, les événements désastreux se multiplient pendant l’été 1793 : soulèvements dans les provinces après l’élimination des Girondins (Lyon, Bordeaux, Marseille), victoire des vendéens à Vihiers (17 juillet), aux frontières capitulation de Valenciennes (28 juillet) et Mayence, Toulon livrée aux Anglais (29 août). La République « n’est plus, dit Barère le 23 août dans son discours sur la levée en masse, qu’une grande ville assiégée ». À Paris, où la crise économique s’accentue, les luttes pour le pouvoir entre les factions révolutionnaires s’exacerbent. Les revers militaires résultent surtout de la confusion et des désaccords sur le plan de la direction politique et du commandement militaire.

Danton, de retour aux Jacobins dès le 12 juillet où il se fait applaudir, participe à ces luttes en essayant de déborder le Comité avec tous ceux que mécontente Robespierre et va faire pendant l’été de la surenchère révolutionnaire. Le 25, il est élu président de la Convention. Mais les Hébertistes, qui sont aussi candidats à la succession du pouvoir avec l’appui des sans-culottes, l’accusent de modérantisme : « Cet homme peut en imposer par de grands mots, cet homme sans cesse nous vante son patriotisme, mais nous ne serons jamais dupes… » dit Vincent aux Cordeliers, le vieux club de Danton. Le 2 septembre, à la nouvelle que Toulon s’est livrée aux Anglais, les sans-culottes, soutenus par la Commune, préparent une nouvelle « journée ». Les Jacobins s’y rallient pour canaliser le mouvement. Le 5, la Convention, cernée par les manifestants, met « la Terreur à l’ordre du jour ». La pression sans-culotte accélère les mesures révolutionnaires et fait entrer Billaud-Varennes et Collot d’Herbois au Comité, mais elle ne parvient pas à le remettre en cause. Désormais ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité, dominé par Robespierre, va reprendre la situation en main et exercer une dictature de fait jusqu’en juillet 1794.

Le 5 et le 6 septembre, Danton prononce des discours révolutionnaires très applaudis à la Convention qui décrète « qu’il soit adjoint au Comité ». Après deux jours de réflexion, il refuse. « Je ne serai d’aucun Comité, s’écrie-t-il le 13 septembre, mais l’éperon de tous. »

Et puis, subitement, du 13 septembre au 22 novembre 1793, il va disparaître. Le 13 octobre, le président communique à la Convention la lettre suivante :

« Délivré d’une maladie grave, j’ai besoin, pour abréger le temps de ma convalescence, d’aller respirer l’air natal ; je prie en conséquence la Convention de m’autoriser à me rendre à Arcis-sur-Aube. Il est inutile que je proteste que je reviendrai avec empressement à mon poste aussitôt que mes forces me permettront de prendre part à ses travaux. »

Garat raconte : « Il ne pouvait plus parler que de la campagne… Il avait besoin de fuir les hommes pour respirer ». Telle attitude indique que la neurasthénie l’assaillait et déjà le terrassait, dit son biographe Louis Madelin.

En son absence, ses amis continuent leurs attaques à la Convention contre le Comité. Le 25 Thuriot met en cause sa politique économique et sociale. L’assemblée applaudit et élit au Comité Briez, qui était en mission à Valenciennes lors de la capitulation. Robespierre doit menacer de quitter le Comité pour faire repousser la décision : « celui qui était à Valenciennes lorsque l’ennemi y est entré n’est pas fait pour être membre du Comité de Salut public. Ce membre ne répondra jamais à la question : pourquoi n’êtes-vous pas mort ? ». Il faut, exige-t-il, proclamer que vous conservez toute votre confiance au Comité. La Convention, se dressant alors en fait le serment. Fin octobre, vingt-deux Girondins comparaissent devant le Tribunal révolutionnaire. « Je ne pourrai les sauver » dit Danton à Garat, les larmes dans les yeux. Le 1er novembre, ils sont guillotinés en chantant encore « la Marseillaise » au pied de l’échafaud. Suivent Mme Roland, Bailly, Barnave, Houchard, Biron, 177 condamnations à mort dans les trois derniers mois de 1793. Danton rentre le 20 novembre pour venir au secours de ses amis, députés montagnards compromis dans l'affaire de la falsification du décret de suppression de la Compagnie des Indes : Chabot et Bazire, ont été arrêtés le 19 novembre par le Comité de Salut public. Fabre d'Églantine, lié politiquement à Danton, reste libre bien que le Comité soit au courant de sa signature de complaisance. Car Robespierre a besoin de Danton et des modérés pour combattre la déchristianisation dans laquelle il voit une manœuvre politique de débordement par les Hébertistes .

Pendant plus d’un mois, de la fin de novembre au milieu de janvier, il se forme comme un axe Robespierre-Danton sur la base d’une vigoureuse offensive contre la déchristianisation et les « ultra-révolutionnaires ». Les amis de Danton attaquent les leaders hébertistes avec l’approbation tacite de Robespierre. Le 17 décembre, Fabre, Bourdon et Philippeaux font décréter d’arrestation Ronsin et Vincent par la Convention, sans même en référer aux Comités. Camille Desmoulins lance un nouveau journal, Le Vieux Cordelier, dont les premiers numéros qui s’attaquent aux Hébertistes et à tout le courant déchristianisateur, obtiennent un énorme succès. En même temps, on apprend les premières victoires révolutionnaires. Les menaces militaires s’atténuent sans disparaître : la première guerre de Vendée est gagnée, Lyon révoltée capitule en octobre, l’insurrection de Toulon est battue en décembre, l’armée repousse les coalisés sur les frontières.

Danton pense, comme après Valmy, que la Patrie n’est plus en danger et qu’il convient de mettre un terme à la Terreur (« Je demande qu’on épargne le sang des hommes ») et de faire la paix. Il semble qu’il ait espéré détacher Robespierre des membres du Comité liés aux Hébertistes (Billaud-Varennes et Collot) et partager avec lui les responsabilités gouvernementales.

Le n° 3 du Vieux Cordelier, qui a un grand retentissement, ne se borne plus à attaquer les Hébertistes mais s'en prend aux Comités. Le 12, Bourdon demande à la Convention le renouvellement du Comité de Salut public dont les pouvoirs expirent le lendemain et Merlin de Thionville propose de le renouveler tous les mois par tiers. La majorité ne les suit pas. Le 14, le n° 4 du Vieux Cordelier réclame pratiquement la libération des suspects. Le 20, des femmes viennent supplier la Convention de délivrer les patriotes injustement incarcérés et Robespierre lui-même fait nommer un « comité de clémence » chargé de réviser les arrestations.

Le revirement a lieu le 21 décembre. Collot d’Herbois, de retour de Lyon et se voyant directement menacé, défend ses amis Ronsin et Vincent aux Jacobins et obtient que le club proteste contre leur arrestation. Billaud-Varennes fait révoquer par la Convention le comité de clémence. Robespierre, qui a évolué et voit se dessiner une manœuvre modérantiste, les laisse faire. Le 25 décembre, il met fin aux espoirs d’alliance de Danton et implique les deux factions adverses dans un même complot : « Le Gouvernement révolutionnaire doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l’excès ; le modérantisme qui est à la modération ce que l’impuissance est à la chasteté ; et l’excès qui ressemble à l’énergie comme l’hydropisie à la santé .» Le 7 janvier, le 5ème numéro du Vieux Cordelier est attaqué aux Jacobins. Robespierre affecte d’abord de traiter Camille en « bon enfant gâté qui a d’heureuses dispositions et qui est égaré par de mauvaises compagnies » ; mais celui-ci, l’entendant demander que son journal soit brûlé, riposte par une citation de Rousseau : « Brûler n’est pas répondre. ». Robespierre éclate alors : « L’homme qui tient aussi fortement à des écrits perfides est peut-être plus qu’égaré .» Pour isoler Danton de Robespierre, Billaud et Collot font manœuvrer le Comité de sûreté générale qui « découvre » le faux décret de liquidation de la Compagnie des Indes signé par Fabre d’Eglantine, dont le gouvernement connaît l’existence depuis un mois. Le 12 janvier, Amar révèle tout à la Convention qui fait arrêter Fabre le soir même. Le lendemain, Danton prend sa défense mais il est isolé.

Provisoirement, les divers courants de la Montagne tombent d'accord à la Convention et à la Commune pour abolir l'esclavage dans les colonies. À l'occasion de l'arrivée à Paris de trois députés de Saint-Domingue (un blanc, un métis et un noir), Danton fait emporter la décision dans un long discours, au milieu des applaudissements, au côté de son ami Delacroix, de Levasseur, Cambon, l'abbé Grégoire et Bourdon de l'Oise. Il invoque pour cela aussi bien la lutte militaire contre les puissances coalisées que « le flambleau de la raison » et « les grands principes d'humanité et de justice ». Le décret d'abolition de l'esclavage du 4 février sera fêté au Temple de la Raison (Notre-Dame) par Chaumette et Hébert le 18 février. Cette demande réussie d'émancipation ne l'empêcha 'empêche pas la veille du vote dudécret (le 15 pluviôse an II- 3 février 1794)de demander en parallèle des sanctions contre les esclavagistes blancs qui avaient fait arrêter provisoirement la députation de Saint-Dommingue à Paris,; e qui à ses yeux intriguaient contre la révolution depuis la naissance de la Société des Amis des Noirs et du club Massiac. Ce sera chose faite le 19 ventôse an II- 9 mars 1794 sur proposition de Delacroix (arrestations massives de commissaires de Saint-Domingue).

L’aggravation de la situation économique – la disette sévit plus que jamais à Paris - et la libération de Ronsin et de Vincent (2 février) marquent une reprise de l’agitation des sans-culottes : attroupements devant les boutiques, pillages, violences. Le club des Cordeliers, dirigé par Vincent mène l’attaque. Le 12 février, Hébert dénonce la clique qui a inventé le mot « ultra-révolutionnaire » ; le 22, il réclame des solutions à la crise des subsistances. Le Comité répond par une série de mesures : nouveau maximum général (Barère), lois sur la confiscation des biens des suspects (Saint-Just). Mais le 2 mars, Ronsin parle d’insurrection. Le 4, Hébert affirme que Robespierre est d’accord avec les Indulgents; les Cordeliers voilent les Droits de l’homme. Carrier réclame une « sainte insurrection » ; Hébert s’y rallie. Mais, mal préparée, non suivie par la Commune, elle échoue. Isolés, les dirigeants cordeliers sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars. Le procès se tient du 21 au 24 mars. La technique de l’amalgame permet de mêler à Hébert, Ronsin, Vincent et Momoro des réfugiés étrangers Cloots, Proli, Pereira, afin de les présenter comme des complices du « complot de l’étranger ». Tous sont exécutés le 24 mars sans que les sans-culottes ne bougent.

Le lendemain de l’arrestation des Hébertistes, Danton et ses amis qui ont gardé le silence pendant ces évènements, reprennent l’offensive. Le numéro 7 du Vieux Cordelier, qui ne paraîtra pas, réclame le renouvellement du Comité et une paix aussi rapide que possible. Mais Robespierre est décidé à frapper les chefs des Indulgents. « Toutes les factions doivent périr du même coup » dit-il à la Convention le 15 mars. Il semble néanmoins qu'il ait hésité à mettre Danton sur la liste en considération du passé commun et des services rendus à la République. Il a accepté de le rencontrer. On ne sait pas ce qui s’est dit entre les deux hommes mais on sait que Robespierre est sorti de l’entretien avec une froideur que tous les témoins ont notée. D’après les confidences de Barère, Robespierre aurait voulu sauver Camille, son ancien camarade de collège, celui qui l’avait choisi comme témoin de son mariage. Mais les pressions de Collot d’Herbois, Billaud-Varennes, Barère et surtout Saint-Just ont emporté la décision.

Le 30 mars, le Comité ordonne l’arrestation de Danton, Delacroix, Desmoulins et Philippeaux. C’est Saint-Just qui est chargé du rapport devant la Convention. Soutenu par Robespierre, il veut que les accusés soient présents à la lecture du rapport et qu’on les arrête en fin de séance. La majorité du Comité s’y oppose par crainte d’un débat dangereux. « Si nous ne le faisons pas guillotiner, nous le serons. » De rage, Saint-Just aurait jeté son chapeau au feu.

Le lendemain, à la Convention consternée, Legendre demande que les accusés puissent venir se défendre. Une partie de l’assemblée est prête à le suivre. C’est Robespierre qui intervient : « Legendre a parlé de Danton, parce qu’il croit sans doute qu’à ce nom est attaché un privilège. Non, nous ne voulons point de privilèges ! Nous n’en voulons pas d’idoles ! Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps, ou si dans sa chute elle écrasera la Convention et le peuple français ! ». Et fixant Legendre : « Quiconque tremble est coupable. » Après son intervention et celle de Barère, Saint-Just présente son rapport rédigé à partir des notes de Robespierre. Comme pour les Hébertistes, on associe aux accusés politiques, les prévaricateurs (Fabre, Chabot, Basire, Delauney) et des affairistes comme l’abbé d’Espagnac, les banquiers autrichiens Frey et le financier espagnol Guzman, étrangers de surcroit pour rattacher les accusés à la « conspiration de l’étranger ».

Le procès, ouvert le 2 avril, est un procès politique, jugé d’avance. Au bout de deux séances, l’accusateur Fouquier-Tinville et le président Herman doivent réclamer l’aide du Comité : « Un orage horrible gronde… Les accusés en appellent au peuple entier… Malgré la fermeté du tribunal, il est instant que vous vouliez bien nous indiquer notre règle de conduite, et le seul moyen serait un décret, à ce que nous prévoyons. » Un projet de complot en vue d’arracher les accusés de leur prison (Lucile Desmoulins aurait proposé de l’argent « pour assassiner les patriotes et le Tribunal ») permet à Saint-Just de faire voter par la Convention un décret mettant les accusés hors des débats. La défense de Danton est étranglée comme avait été étouffée celle des Girondins.

N°870

N°870

Danton est guillotiné le 5 avril à trente-quatre ans. Il existe un récit de son exécution par Arnault :

« L’exécution commençait quand, après avoir traversé les Tuileries, j’arrivai à la grille qui ouvre sur la place Louis XV. De là, je vis les condamnés, non pas monter mais paraître tour à tour sur le fatal théâtre, pour disparaître aussitôt par l’effet du mouvement que leur imprimait la planche ou le lit sur lequel allait commencer pour eux l’éternel repos Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait. Je vis se dresser ce tribun, qui, à demi éclairé par le soleil mourant. Rien de plus audacieux comme la contenance de l’athlète de la Révolution ; rien de plus formidable comme l’attitude de ce profil qui défiait la hache, comme l’expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime ! Le temps ne saurait l’effacer de ma mémoire. J’y trouve toute l’expression du sentiment qui inspirait à Danton ses dernières paroles, paroles terribles que je ne pus entendre, mais qu’on répétait en frémissant d’horreur et d’admiration : « N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir. »

Le 13 avril, une dernière « fournée » envoie à la guillotine Lucile Desmoulins, la femme de Camille, Chaumette et la veuve d’Hébert.

L’ayant obligé à livrer Danton après les Girondins, le Comité se croyait sûr de sa majorité à l’assemblée. "Il se trompait, écrit Georges Lefebvre, elle ne lui pardonnait pas ces sacrifices. Tant de places vides répandaient une terreur secrète qui, aisément, tournerait en rébellion, car c’était sa position de médiateur entre l’assemblée et les sans-culottes qui avaient fait la force du Comité; en rompant avec ces derniers, il libérait l’assemblée et, pour achever de se perdre, il ne lui restait plus qu’à se diviser. »