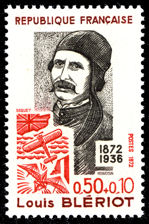

Louis Blériot (1er juillet 1872 à Cambrai[1] - 2 août 1936 à Paris) était un constructeur de lanternes d'automobiles, d'avions et de motocyclettes et pilote pionnier de l'aviation français. Il fut le premier à traverser la Manche en avion avec son Blériot XI le 25 juillet 1909.

Ingénieur de l'École Centrale (promotion 1895), il a volé pour la première fois en 1907 dans un avion de sa conception. En 1910, il deviendra titulaire du premier brevet de pilote délivré en France

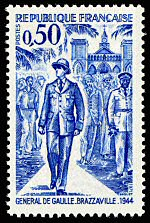

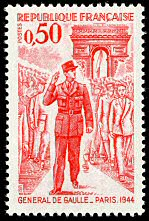

N°1709 (1972)

N°1709 (1972)

Depuis longtemps les Français cherchaient à repousser leur frontière vers le nord. Richelieu déjà voulait « mettre la France en tous lieux où fut l'ancienne Gaule » :

Cambrai est assiégée en 1649 par le comte d'Harcourt et subit une nouvelle attaque de Turenne en 1657.

Reddition de Cambrai en 1677, par van der MeulenDepuis 1659 Arras est française, Lille et Douai depuis 1667. Dès lors Cambrai semble une presqu'île espagnole qui n'est rattachée aux Pays-bas que par Bouchain et Valenciennes. En 1677 ces villes sont prises et Cambrai est isolée ; Louis XIV, qui veut « assurer à jamais le repos de ses frontières », décide d'en finir avec Cambrai et se porte en personne devant la ville. Elle est prise par Vauban après un siège de 29 jours, le 19 avril 1677. L'évènement grandit la gloire du roi en raison de l'ancienneté de la ville et du prestige de son archevêché. Il est illustré par de nombreux croquis, gravures et dessins, notamment d'Adam François van der Meulen, ainsi que par ces vers de Boileau :

Cambrai, des Français l'épouvantable écueil

A vu tomber enfin ses ruines et son orgueil.

Par le traité de Nimègue signé le 10 août 1678 l'Espagne abandonne Cambrai, définitivement rattachée à la France.

Le premier archevêque nommé par le roi est François de Salignac de La Mothe-Fénelon. Aussi célèbre comme écrivain que comme prélat, Fénelon, surnommé "Le Cygne de Cambrai", y écrit les "Maximes des Saints", un livre qui prend la défense du quiétisme et qui, à ce titre, est condamné par Rome. Le zèle de Fénelon est inlassable pour éclairer les fidèles et convertir les infidèles.

Tournai ayant été prise en 1709 par les puissances coalisées contre la France, le Parlement de Flandres qui y est installé depuis 1668 est transféré sur ordre du roi à Cambrai, mais les parlementaires obtiendront finalement son installation définitive en 1713 à Douai.

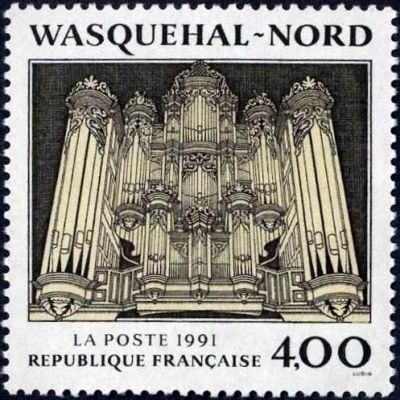

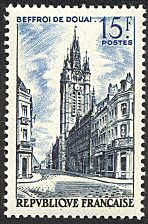

N°1932 (1977)

Douai

N°1932 (1977)

Douai est une commune française du département du Nord et de la région Nord-Pas-de-Calais, située dans le sud de la Flandre romane.

Les habitants de Douai sont les Douaisiens. La région s'appelle le Douaisis.

Le nom jeté des habitants est les « ventres d'osier » (vint' d'osier en chti) en raison de la matière dont sont faits les géants locaux (la famille Gayant).

La ville de Douai, située à environ 30 km de Lille (37 minutes de trajet), est très proche de grandes capitales européennes comme Bruxelles (à 105 km et à 1h20 min de trajet), Paris (à 176 km, reliée en 2h05 min) ou Londres (à 258 km).

L'agglomération de Douai est traversée par la Scarpe, un affluent rive gauche de l'Escaut, à 40 km au sud de Lille, entre Arras, Cambrai et Valenciennes. Les communes limitrophes sont : Lambres-lez-Douai, Waziers, Sin-le-Noble, Dechy, Cuincy, Auby, Lauwin-Planque, Flers-en-Escrebieux. Douai est la ville la plus méridionale de Flandre, à la limite avec l'Artois.

La première mention de Douai (Castellum Duacum, propriété des comtes de Flandre) date de 930.

Le comte Arnoul Ier de Flandre érige vers 950 le premier lieu de culte : la collégiale Saint-Amé.

Après la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la ville de Bridgwater en Angleterre était nommée du prince Walter (Gautier, ou Walscin) Douai.

La ville reçut sa première charte avant 1188. Elle a été dirigée par un conseil d'échevins jusqu'en 1789.

Au fil des siècles suivants, la ville fut disputée entre le roi de France et le comte de Flandre jusqu'en 1369 où elle devint définitivement flamande et suivit les destinées du comté de Flandre sous les ducs de Bourgogne.

En 1562, le roi d'Espagne Philippe II fonde l'Université de Douai afin de combattre la Réforme, et Douai devint une forteresse de la foi catholique. La bible de Douai y a été traduite en anglais dans le cadre de la Contre-Réforme. C'est sur un exemplaire de cette bible dite de Douai que John F. Kennedy a prêté serment lors de son investiture présidentielle.

Douai était alors une cité très riche et réputée pour son industrie lainière. En 1667, le roi de France Louis XIV envahit la Flandre. Douai fut assiégée et prise en trois jours, du 23 au 26 juillet 1667 par Vauban, qui assiège simultanément Lille. Le traité d'Aix-la-Chapelle (1668) annexa la Flandre à la France, et, mis à part durant les deux guerres mondiales, Douai est restée française depuis. En 1716, le Parlement de Flandre, dont les pouvoirs étaient essentiellement judiciaires, fut installé à Douai.

En 1718, un règlement d'urbanisme homologué par le Parlement de Flandre fixe des règles de constructions des demeures douaisiennes, alors que la ville est en reconstruction après avoir subi deux sièges. La hauteur des maisons est limitée, l'aspect de leur façade homogène, la ville comporte donc un important ensemble immobilier en goût français.

Entre 1790 et 1794, Douai a absorbé Wagnonville aujourd'hui dont une partie est mise en Réserve naturelle du Marais de Wagnonville.

Après la Révolution, le Parlement et l'université furent supprimés. Le chef-lieu du nouveau département du Nord fut établi à Douai en 1790 mais déplacé en 1803 à Lille.

En 1802, le Consulat décide la création du lycée de Douai, actuellement lycée Albert-Châtelet, un des sept lycées de première génération avec les lycées de Bordeaux, Marseille, Lyon, Moulins, Bruxelles et Mayence.

En 1804 la préfecture du département du Nord établie à Douai est transférée à Lille.

La révolution industrielle démarra avec la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Lille (1846), sur laquelle Douai était une gare importante. En 1878, l'école des maîtres ouvriers mineurs, future École des Mines de Douai est implantée à Douai.

Le démantèlement des remparts de la ville est décidé en 1891. Il donne lieu à d'importants aménagements urbains dont la création de la Place du Barlet sur l'ancienne place du marché aux bêtes. Avec l'implantation de l'hippodrome (ISMH) régissant les axes de composition de ce nouvel espace qui sera bordé à l'Est du Parc Charles Bertin s'étendant dans les fossés et ouvrages défensifs extérieurs. En 1895, le canal de la Scarpe est ouvert, et Douai devient le second nœud fluvial français après Conflans-Sainte-Honorine.

Douai subit d'importants dommages pendant les deux guerres mondiales. La gare et son quartier furent entièrement détruits en mai 1940.

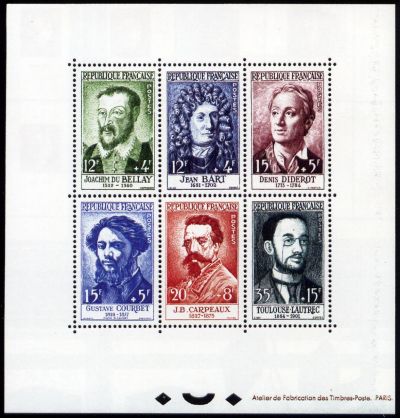

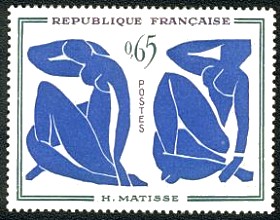

N°1051 (1956)

N°1051 (1956)

Les fêtes de Gayant se déroulent traditionnellement à Douai le premier week-end suivant le 5 juillet, du samedi au lundi. Les fêtes de Gayant correspondent à la sortie annuelle des géants de la ville : Monsieur Gayant, Madame Gayant (aussi connue sous le nom de Marie Cagenon) ainsi que leurs trois enfants Jacquot, Fillon et Binbin. Monsieur Gayant mesure 8,50 m et pèse 370 kg, il est porté par 6 hommes. Marie Cagenon mesure 6,25 m et pèse 250 kg, elle est, elle aussi, portée par 6 hommes. Jacquot mesure dans les 3 mètres et est porté par un homme, Fillon 2,80 m et Binbin 2,20 m. La procession de la famille Gayant est accompagnée d'une fête populaire où se produisent régulièrement des groupes de musique, des fanfares et des artistes de rue. Pour cette occasion, une fête foraine à lieue depuis une centaine d'année sur la Place du Barlet. Dans de nombreuses entreprises du Douaisis le lundi, dit «lundi de Gayant», est chômé.

Gayant est un des plus anciens géants puisque son existence remonte à 1530. Les enfants apparaissent au début du XVIIIe siècle. Mais, interdite par l'Église en 1770, la famille ne réapparaîtra qu'en 1801.

C'est à l'occasion d'une procession en l'honneur de saint Maurand, patron de Douai, que Gayant ("géant" en patois picard) vit le jour en 1530, son corps avait été fabriqué en osier par la corporation des manneliers (fabricants de paniers d'osier). L'année suivante, la corporation des fruitiers fit construire une géante, Madame Gayant.

En 1720 naquirent leurs enfants, Jacquot, Fillon et Binbin (une fille et deux garçons).

En 1770, l'évêque d'Arras interdit cette procession, car elle commémorait la victoire de la Ville de Douai sur les Français, le 16 juin 1479. Il en institua une nouvelle qui célèbrerait l'anniversaire de l'entrée des Français à Douai en 1667. Cependant, la famille Gayant considérée comme profane ne devait plus y paraître.

Gayant et sa famille ne reparurent qu'en 1801. En 1821, ils reçurent les costumes que nous leur connaissons. Ils souffriront pendant les deux guerres mondiales mais ressusciteront à nouveau.

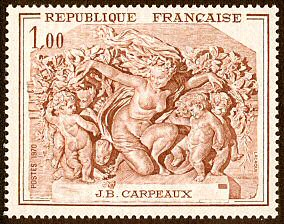

N°2076 (1980)

N°2076 (1980)

Lorsque, après les hostilités de la Première Guerre mondiale, l'Armistice étant signée, la Victoire proclamée, les militaires rentraient enfin chez eux. Ceux qui ne sont pas rentrés figurent sur les monuments aux morts, de chaque village de France, il a fallu faire " l'inventaire ".

L'inventaire des rescapés, des blessés, des handicapés, ainsi que l'inventaire de l'urbanisme, des maisons détruites etc.

La situation n'était pas brillante, la mécanisation n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui…

Pas de camions, pas de tracteurs, pas de grues, à peine des chevaux, rescapés eux-aussi de la guerre…

Les conditions du traité de Versailles ont permis à un pays, rayé de la carte de l'Europe pendant 123 ans, la Pologne, de renaître de ses cendres. Ces Polonais, éparpillés dans les profondeurs des pays occupants, l'Allemagne, la Russie et l'empire Austro-hongrois rentraient chez eux. Mais la terre de leur nouvelle Patrie ne pouvait les nourrire tous..

Il leur fallait chercher leur pain ailleurs.. D'où cet accord entre la France et la Pologne en 1919, de transférer l'excédent de main-d'œuvre de la nouvelle Pologne vers la France.

Et ce fut la migration massive de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Ils ont été répartis en fonction des besoins, des spécialités là où on avait besoin d'eux.

Recruté en Pologne, les mineurs recevaient leurs affectations dans les mines..

Ils venaient du bassin houiller de Silésie, ou du bassin de la Ruhr allemande. Ils connaissaient leur métier, leur adaptation ne posait pas de problème.

source: Beskid.com La Pologne Online

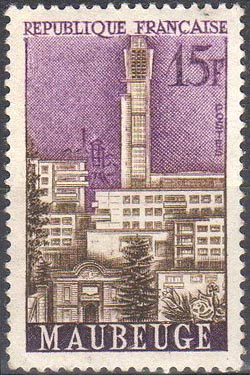

N°1740 (1973)

Maubeuge

N°1740 (1973)

Maubeuge est une commune française, située dans la région Nord-Pas-de-Calais et le département du Nord (59). Elle est la principale commune de l'agglomération Maubeuge Val de Sambre et de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe .

Ses habitants sont appelés les Maubeugeois

.Maubeuge se situe dans le sud-est du département du Nord, c'est-à-dire dans le Hainaut.

Maubeuge se trouve entre Valenciennes et Lille au nord-ouest, Charleroi et Liège au nord-est, Mons et Bruxelles au nord, Laon et Paris au sud. La ville, baignée par la Sambre navigable, est une porte du Parc naturel régional de l'Avesnois.

Les premières traces documentées de la ville datent d'environ 256 après Jésus-Christ, lorsque les Francs ont pénétré la région via les vallées de la Sambre et de la Meuse. Ils y tenaient annuellement leurs assises judiciaires, les Mahal, en un lieu appelé Boden, ce qui finit par donner au siège de ces assemblées le nom de Malboden ; une hypothèse sur l'origine du nom de Maubeuge provient d'ailleurs de l'éventuelle transformation à l’ère médiévale de ce terme en Malbodium, lorsque, vers 661, sainte Aldegonde, fondatrice de la ville, y installa un monastère

La citadelle conçue par Vauban

La citadelle conçue par Vauban

La première enceinte du domaine des chanoinesses disparut dans un incendie à la fin du XVIe siècle siècle. En 1339, le comte Guillaume II de Hainaut autorisa l’édification de nouveaux remparts plus vastes comprenant six portes et vingt-deux tours sur trois kilomètres. Mais malgré ces prudents aménagements, la ville de Maubeuge fut, jusqu’à son rattachement à la France en 1678, saccagée et pillée plus de vingt fois.

D'abord comprise dans le royaume d’Austrasie que gouvernait la reine Brunehilde, elle fit ensuite partie du comté de Hainaut sous les premiers rois carolingiens. En 843, lors du partage des États de Louis le Débonnaire, elle passa dans le royaume de Francie médiane, puis en 870 fut rattachée au royaume de France par le Traité de Meerssen. En 925, les Régnier accédèrent au titre de comte de Hainaut, sous la suzeraineté des empereurs d’Allemagne. La province passe aux ducs de Bourgogne de 1425 à 1477, à la maison d’Autriche de 1478 à 1513, et à la maison d’Espagne de 1513 à 1678.

Maubeuge ne fut définitivement rattachée à la France par le traité de Nimègue que le 17 septembre 1678, ratifié par le roi Louis XIV le 3 octobre, et par le roi d’Espagne le 14 novembre. La ville vécut alors une période de calme relatif, Louis XIV ayant chargé Vauban, en 1679, d’en faire une place forte. Pour ce faire, 8 000 ouvriers furent recrutés parmi les paysans de la région ainsi qu'en Italie et travaillèrent pendant huit ans à élever les remparts et les deux portes monumentales d'accès à la ville (portes de Mons et de Paris - cette dernière abattue en 1958). Les cartes de la moitié du XVIIIe siècle (celles de l'Atlas de Trudaine par exemple) nous montrent ainsi Maubeuge comme une ville essentiellement militaire et fortifiée, entourée de quelques cultures et bénéficiant du proche Bois de Beaufort pour son alimentation en bois.

Maubeuge connaîtra ainsi une période plus paisible au cours du XVIIe siècle. Cet intermède dure peu toutefois, et la citadelle ne tarde pas à subir les conséquences des guerres de la Révolution et de l’Empire. En 1793, la ville est ainsi attaquée par les Autrichiens menés par le Prince Frédéric Josias de Saxe-Cobourg-Saalfeld. La victoire de Wattignies, les 15 et 16 octobre, permet cependant de lever le blocus du camp retranché par l’armée du Nord avec Carnot, Jourdan et Duquesnoy.

En 1818, l’économie de la ville redémarre. La Révolution industrielle se concrétise, notamment suite à la canalisation de la Sambre, qui facilite l’approvisionnement en charbon depuis Charleroi. Dès 1837, les hauts-fourneaux et laminoirs se multiplient autour de la rivière, notamment dans le quartier de Sous-le-Bois.

1885 : Le 29 août 1885 est inaugurée la ligne de chemin de fer Maubeuge - Fourmies.

La Seconde Guerre mondiale aura en revanche un effet désastreux sur la ville : en mai 1940, les Allemands en incendient le centre historique avec des grenades incendiaires ; détruisant le cœur de Maubeuge à plus de 90 %. Le Secteur de Maubeuge était fortifié dans le cadre du programme Maginot : 4 forts et 7 casemates. Ces fortifications subiront l'assaut des Allemands, elles resisteront du 18 au 23 mai 1940. Le 2 septembre 1944, la cité est libérée de l’occupant allemand par les Américains, commandés par le général Rose. Kléber Leulier est nommé maire par le gouvernement provisoire.

N°1153 (1958)

N°1153 (1958)